中山道蕨宿

【中山道蕨宿】

慶長7年(1602)より徳川政権(翌年、家康将軍となり幕府開く)、中山道など五街道の整備を進めましたが、当初は板橋宿の次は浦和宿でした。両宿の距離が約14.4kmと遠く、しかも間に戸田の渡しが(荒川の一部戸田川)があり、増水で渡れない場合困難なので、自然堤防上に宿を立てました(慶長17年=1612が有力だが諸説あり)。

宿場の周囲に堀を廻らせた特異な形態をしているが、平坦な場所に立地しているため防御上の理由と考えられています。

蕨宿は十町(約1㎞)ほどで、道幅は六間(約11メートル)と広く道の左右に街並みを形成していました。

宿場の規模は江戸近郊部では浦和宿や大宮宿を凌いで最大でした。

|

|

| 蕨本陣跡・左隣は歴史民俗資料館 | 蕨市立歴史民俗資料館分館 |

|

|

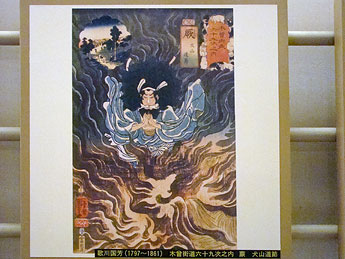

| 歴史民俗資料館内・旅籠の夕食 | 館内・歌川国芳 木曾街道六十九次 蕨 犬山道節 |