柳崎氷川神社 川口市柳崎5-20-1

【柳崎氷川神社 施設案内】

本社の創建は明らかでないが、江戸時代の『新編武蔵風土記稿』によると、当時、柳崎及び井沼方二村の鎮守であったとの記載が見られる。本殿の建立年代は、棟札の記述から慶安2年(1649)頃と伝えられるが、現在この棟札は失われている。その後、明治6年(1873)村社となり、同41年(1908)には、字後町の稲荷神社及び白山社、字西ヶ原の稲荷社を合祀し現在に至っている。なお、現在本殿は、拝殿付覆屋中に納められている。

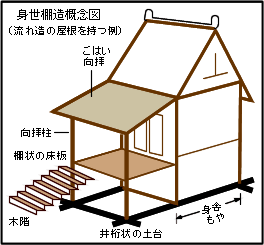

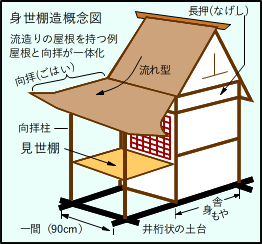

現本殿の形式は、一間社流れ見世棚造(みせだなづくり)、屋根は目板葺きで、桁行1.305m(4.31尺)梁間1.180m(3.89尺)の身舎(もや)に0.970m(3.20尺)の向拝(ごはい)を付ける。身舎は、切石上に井桁を組んだ土台に円柱を立て、内法長押(うちのりなげし)で結び、舟肘木で桁を支える。 →

本社の創建は明らかでないが、江戸時代の『新編武蔵風土記稿』によると、当時、柳崎及び井沼方二村の鎮守であったとの記載が見られる。本殿の建立年代は、棟札の記述から慶安2年(1649)頃と伝えられるが、現在この棟札は失われている。その後、明治6年(1873)村社となり、同41年(1908)には、字後町の稲荷神社及び白山社、字西ヶ原の稲荷社を合祀し現在に至っている。なお、現在本殿は、拝殿付覆屋中に納められている。

現本殿の形式は、一間社流れ見世棚造(みせだなづくり)、屋根は目板葺きで、桁行1.305m(4.31尺)梁間1.180m(3.89尺)の身舎(もや)に0.970m(3.20尺)の向拝(ごはい)を付ける。身舎は、切石上に井桁を組んだ土台に円柱を立て、内法長押(うちのりなげし)で結び、舟肘木で桁を支える。 →

| → 妻飾りは猪子扠首組(いのこさすぐみ)で、破風拝(はふうおが)みの装飾は猪の目懸魚(めげぎょ)。向拝は、面取りの方柱上に舟肘木、軒桁が渡されており、身舎と直線的な繋虹梁(つなぎこうりょう)で結ばれている。向拝柱前面に七段の木階が付く(これはこの地域の見世棚造の特徴でもある)。本建築は江戸時代中頃のものと考えられるが、見世棚造の原型を思わせる簡素な構造と意匠を持ち、当地域における同建築様式を知るうえで、大変貴重な例である。 (平成6年8月18日 市指定) |

|

|

| 一の鳥居、奥に木製の二の鳥居 | 左から白山神社、桜稲荷、三峯神社 |

|

|

|

| 稲荷社 | 氷川大神 | 第六天社 |

| ①柳崎氷川神社本殿:江戸時代(川口市;市指定) 川口市柳崎5-20-1 国道235沿い |

| ②前川神社本殿:桃山時代(川口市;市指定) 川口市前川町3-49-1 近くに観福寺 |

| ③附島氷川女体社本殿:江戸時代初期(浦和由;市指定) さいたま市緑区大間木附島1522 赤山道八丁堤沿い |

| ④大牧氷川女体社本殿:寛永13年(1636)(浦和市;県指定 さいたま市南区太田窪2767 県道34 |

| ⑤太田窪氷川神社本殿:桃山時代(浦和市;市指定) さいたま市南区南本町1-9-1 三間社流見世棚造 |

| ⑥大谷場氷川神社本殿:寛文6年(1666)(浦和市;市指定) さいたま市浦和区本太4-3-33 |

| ⑦本太氷川神社本殿:慶安3年(1650)(浦和市;市指定) さいたま市浦和区本太4-3-33 |

| ⑧片柳沖郷弁天社本殿:桃山時代(大宮市) さいたま市見沼区片柳1丁目 検索しても見付からず片柳の万年寺 |

| (社殿の規模は、大谷場氷川神社のみ三間社、他は一間社) 神社の位置は見沼代用水西縁に沿っている |

見世棚造神社本殿建築様式の一つ。比較的小規模な建築で、井桁に組んだ土台上に建てられ、身舎の前面から向拝柱にかけて床板が貼られている特徴を持つ。その様式が店舗の陳列棚に似ていることから、その名が付けられたともいわれている。古くは、平安時代の『信貴山縁起絵巻』や江戸時代初頭の『洛中洛外屏風』等の絵巻物や屏風絵中に、しばしばその姿が見られる。鎌倉時代から江戸時代にかけて造られたものが全国各地に現存する。 この柳崎氷川神社本殿は、組み物に舟肘木を用いることや繋虹梁(つなぎこうりょう)に施されている簡略的な眉彫等、全体的に見て簡素な見世棚造りの典型ともいえ、僅かに、三芳野神社末社蛭子社、大黒社(川越市/市指定文化財)、愛宕神社本殿(上尾市/市指定文化財)等に類例がうかがえるのみである。また、木階の数も7段と多く、当地域の木階付見世棚造として大変珍しい存在である。 周辺の見世棚造神社建築 近年の調査研究の結果、全国的に見ても、埼玉県、特に本神社の周辺地域(主に見沼低地以西)には、板葺き屋根で向拝柱前面に木階を設け、猪子扠首(いのこさす)の妻飾りを有する見世棚造本殿が数多く分布することが明らかにされた。 (現場に掲示された川口市教育委員会の解説を引用) |

|

|

現本殿の形式は、一間社流れ見世棚造(いっけんながれみせだなづくり)。 |

|