熊野神社(北区志茂) 北区志茂4-19-1 電話;03-3902-2140

【熊野神社施設案内】

本殿は明治百年記念事業として昭和43年に改築竣工したもの。

この神社は鎌倉時代末期の正和二年(1313)八月、下村西蓮寺の住僧であった淳慶阿闇梨が熊野(紀州)三社権現の分霊を招き迎えて創建したと伝えられている。以来かつて下村といわれた当地志茂の鎮守として信仰を集めてきた。

ここでは二月七日に白酒祭りが行われる。

ここ熊野神社は、正和元年(1312)西蓮寺住職淳慶阿闍梨が紀州熊野三社権現を勧請し、下村(現在の志茂)の鎮守とされています。現在の社殿は昭和43年に改築されたもので、 社殿右の末社が旧本殿で、文政5年(1822)に造られたものです。

本殿は明治百年記念事業として昭和43年に改築竣工したもの。

この神社は鎌倉時代末期の正和二年(1313)八月、下村西蓮寺の住僧であった淳慶阿闇梨が熊野(紀州)三社権現の分霊を招き迎えて創建したと伝えられている。以来かつて下村といわれた当地志茂の鎮守として信仰を集めてきた。

ここでは二月七日に白酒祭りが行われる。

ここ熊野神社は、正和元年(1312)西蓮寺住職淳慶阿闍梨が紀州熊野三社権現を勧請し、下村(現在の志茂)の鎮守とされています。現在の社殿は昭和43年に改築されたもので、 社殿右の末社が旧本殿で、文政5年(1822)に造られたものです。

熊野神社

御祭神 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)、事解之男命(ことさかのおのみこと)

御神徳 家運隆昌 交通安全 厄除開運等

(由緒)

当社の創建については明かではありませんが、別当院である西蓮寺の鐘銘に「正和壬子年八月先師淳慶阿闍利従紀州奉勧請熊野三社権現為当郷鎮守」とした旨が彫られています。当時の西蓮寺住職淳慶阿闍利(じゅんけいあじゃり)という僧が紀州(和歌山県及び三重県の一部)より熊野神社権現を勧請して正和元年(1312)八月に下村(現在の志茂)の鎮守として記されています。2月7日には全国でも珍しい白酒祭りが行われます。なお、現在の社殿は明治百年事業として、昭和43年に改築竣工したものです。

末社 阿夫利神社・浅間神社・大六天神社・十二社神社

阿夫利神社 祭神 大山津見神(おおやまつみのかみ)

浅間神社 祭神 木花之佐久夜比売神(このはなのさくやひめのかみ)

大六天神社 祭神 面足之神(おもたるのかみ)

十二社神社 祭神 速玉之男神(はやたまのおのかみ)

御社殿右の末社には 以上四社が祀られています。この社殿は旧熊野神社の御本殿です。これら四社は「講」として、村人が本来本殿に参拝するところ、当時の交通手段では多くの方が出向くことは容易でなく、有志の方によりご本社より勧請し鎮守と一体にして氏子の信仰を仰いで今日まで来ています。なかでも、阿夫利神社祭は、5月7日に五色の御幣を数十本奉納し参冀者家内安全繁栄を願い授与しています。

御祭神 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)、事解之男命(ことさかのおのみこと)

御神徳 家運隆昌 交通安全 厄除開運等

(由緒)

当社の創建については明かではありませんが、別当院である西蓮寺の鐘銘に「正和壬子年八月先師淳慶阿闍利従紀州奉勧請熊野三社権現為当郷鎮守」とした旨が彫られています。当時の西蓮寺住職淳慶阿闍利(じゅんけいあじゃり)という僧が紀州(和歌山県及び三重県の一部)より熊野神社権現を勧請して正和元年(1312)八月に下村(現在の志茂)の鎮守として記されています。2月7日には全国でも珍しい白酒祭りが行われます。なお、現在の社殿は明治百年事業として、昭和43年に改築竣工したものです。

末社 阿夫利神社・浅間神社・大六天神社・十二社神社

阿夫利神社 祭神 大山津見神(おおやまつみのかみ)

浅間神社 祭神 木花之佐久夜比売神(このはなのさくやひめのかみ)

大六天神社 祭神 面足之神(おもたるのかみ)

十二社神社 祭神 速玉之男神(はやたまのおのかみ)

御社殿右の末社には 以上四社が祀られています。この社殿は旧熊野神社の御本殿です。これら四社は「講」として、村人が本来本殿に参拝するところ、当時の交通手段では多くの方が出向くことは容易でなく、有志の方によりご本社より勧請し鎮守と一体にして氏子の信仰を仰いで今日まで来ています。なかでも、阿夫利神社祭は、5月7日に五色の御幣を数十本奉納し参冀者家内安全繁栄を願い授与しています。

白酒祭(オビシャ行事) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

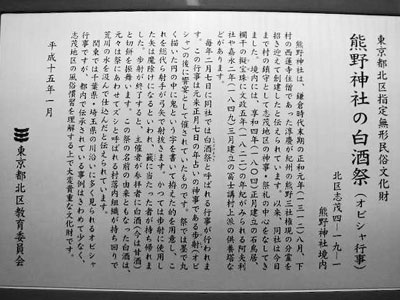

東京都北区指定無形民俗文化財

熊野神社の白酒祭(オビシャ行事)

北区志茂4−19−1、熊野神社境内

熊野神社は、鎌倉時代末期の正和元年(1312)8月、下村の西蓮寺住職であった淳慶が紀州の熊野三社権現の分霊を招き迎えて創建したと伝えられています。以来、同社は今日まで村の鎮守として志茂地区の神事・祭礼の中心をなしてきました。境内には、享和4年(1804)正月建立の石鳥居、欄干の擬宝珠に文政5年(1822)の年紀がみられる阿夫利神社や嘉永2年(1849)3月建立の富士講村上派の供養塔などがあります。毎年2月7日に同社では白酒祭と呼ばれる行事が行われます。この行事は元来正月七日の年占いの神事である歩射(オビシャ)の後に饗宴として催されていたものです。祭では墨で丸く書いた円の中に鬼という字を書いて拵えた的を用意し、これを総代ら射手が弓矢で射抜きます。かっては歩射に使用した矢は魔除けになると言われ、籤(くじ)に当たった者が持ち帰れました。歩射が終了すると、主催者が参拝者に白酒(今は甘酒)と切餅を振舞います。この祭の名前の由来ともなった白酒は、元々は祭にあわせてズシと呼ばれる村落内組織が持ち回りで荒川の水を汲んで仕込んだと伝えられています。

関東では千葉県・埼玉県の川沿いに多く見られるビシャ行事ですが、都内で伝承されている事例はきわめて少なく、志茂地区の風俗習慣を理解する上で大変貴重な文化財です。 (平成15年1月 北区教育委員会)

神木 梛の木(なぎのき) |

||

|

|

|

|

||

水神宮・椰野原稲荷神社・末社 |

||

|

写真左は水神宮、神社の由緒書によれば。 御祭神 水波之売神(みずはのめのかみ) 穀物の豊作と洪水災害、農村の水の恵を祈願されてきていますが、当社は後生まで水の有り難さを求め、現在数少ない水神祭を引き継ぎ行っています。 【関連】 近隣の水神宮特集 写真下の右は、旧熊野神社の御本殿でした。祀ってあるのは以下の四社。 阿夫利神社・浅間神社・大六天神社・十二社神社 |

|

|

|

|

|

||