亀ヶ池弁天(赤羽)

昔、赤羽駅の西口一帯には大きな池があり、亀ヶ池と呼ばれていました。明治まで灌漑用溜池として利用されていたが、明治末年埋立てられた。跡地に小さな池が残りました。

言い伝えでは、昼なお薄暗い、一角のほこらには無数の亀がすんでいて、特に大亀は甲の周囲8〜9尺(2.4m〜2.7m)もあり、小さな子供はその上に乗って戯れたが、大人が行けば隠れてけっして出てこなかったといわれています。また、伝説では、池には一対の大蛇が住んでいたとも言われている。

また、『江戸名所図会』には静勝寺が取り上げられています。名所として太田道灌手植えの五葉松とこの亀ヶ池が載っています。記述は、「亀が池、むかし、この池より霊亀出でけるより名付けられる」。

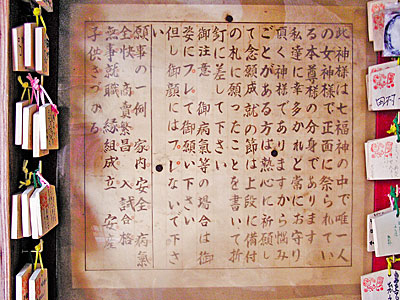

現在の亀ヶ池弁財天池はその亀ヶ池の名残りで、中の島の祠はかつて亀ヶ池の一角にあったものでさや堂に収まっている。中にあった弁天像は静勝寺に祀られているが、その像を模した木像(一面八臂)を分祀して祀っている。この弁財天では願いが叶ったらお礼の印に細い絵馬型の御札をかけることになっているそうです(向かって左側の壁にある)。

言い伝えでは、昼なお薄暗い、一角のほこらには無数の亀がすんでいて、特に大亀は甲の周囲8〜9尺(2.4m〜2.7m)もあり、小さな子供はその上に乗って戯れたが、大人が行けば隠れてけっして出てこなかったといわれています。また、伝説では、池には一対の大蛇が住んでいたとも言われている。

また、『江戸名所図会』には静勝寺が取り上げられています。名所として太田道灌手植えの五葉松とこの亀ヶ池が載っています。記述は、「亀が池、むかし、この池より霊亀出でけるより名付けられる」。

現在の亀ヶ池弁財天池はその亀ヶ池の名残りで、中の島の祠はかつて亀ヶ池の一角にあったものでさや堂に収まっている。中にあった弁天像は静勝寺に祀られているが、その像を模した木像(一面八臂)を分祀して祀っている。この弁財天では願いが叶ったらお礼の印に細い絵馬型の御札をかけることになっているそうです(向かって左側の壁にある)。

|

入れ物の高さが30センチほどですから、この弁天像はさらに小さく10センチくらい。この写真は2003年11月に撮影したものですが、2006年6月に再訪したときにはなくなっています。写真下の祈願のやり方を書いた紙だけはその後も残っているようです。 あらためて読めば、以下に記す。 ●此神様は七福神の中で唯一人の女神様で正面に祭られている本尊様の分身であります 私達に幸多かれと常にお守り頂く神様でありますから悩みごとがある方は熱心に祈願して念願成就の節は上段に備え付けの札に願ったことを折釘に指してください 御注意 御病気等の場合はお姿に触れてお願い下さい 但しお顔には触れないで下さい 願事に一例 家内安全 病気全快 商売繁盛 入試合格 無事就職 縁組成立 安産子供授かる 写真の弁天像は祠の中にある本尊の分身だそうだが、病気治癒の祈願には分身のお姿に触れて願うと効くらしいが、肝心の像がなくなってしまったのではつじつまが合わないだろう。念願成就の絵馬は健在だった。 本尊の弁天像は近くの静勝寺に祀られている。 昔、亀ヶ池から出土したとされる弁財天で約25cmの一面八譬の坐像で、江戸中期の作といわれる。それを模して分祀したもの、と掲示されています。 それで、弁天例大祭の日に開扉された中を拝見する機会がありましたが、「亀ヶ池辯才天」と書かれた5角形の木片が祀ってあるだけでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

【弁天例大祭】弁天例大祭は静勝寺住職が導師を勤め4月の第1日曜日にに行われる。写真は2010年4月4日(日)午後2時から行われた祭のようす。主催の弁天講の皆さんによる、つきたて餅、焼きそば、串焼き、イカ焼き等の模擬店が出ていた。 脇にある説明書きよれば『静勝寺の弁天像を写した西山如拙氏作の木彫の分体を本尊に祀る』とありますが、開扉された中を拝ませてもらうと、写真下端に見るように「亀ヶ池辯才天」と書かれた5角形の木片が祀ってあるだけで、ちょっと拍子抜けしました。 【関連事項】近隣の弁財天特集 |

|

|

|

|

|

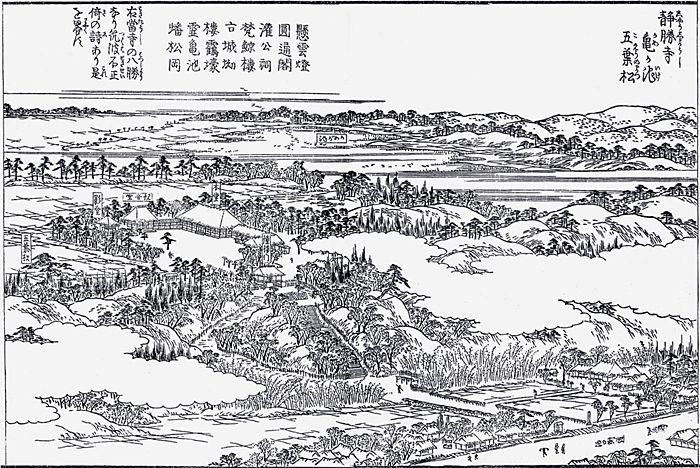

『江戸名所図会』《天保七年(1836)に完成した江戸風俗地誌》には静勝寺が取り上げられています(下の図)。名所として太田道灌手植えの五葉松とこの亀ヶ池が載っています。 記述は、「亀が池、むかし、この池より霊亀出でけるより名付けられる」。 その図より亀ヶ池の部分を切り取った絵で、中央に四角で囲まれた部分、右から「かめが池」とある。 |

|

|

|

【弁天池の坂】 亀ヶ池弁財天の西から南に赤羽台団地へ登る坂で、昭和三十四年(一九五九)から始まった赤羽台団地の造成にともなってできた新坂です。かつては、亀ヶ池弁財天から東北に登る坂があり、これを池の坂といいましたが、団地造成の時になくなりました。坂名は、この池の坂と亀ヶ池弁財天にちなんでつけられました。亀ヶ池は大正元年(一九一二)十一月にほとんどが埋め立てられ、現在はわずかに亀ヶ池弁財天にその名残をとどめています。  |