水車公園・炭焼き窯 板橋区四葉1-16

【水車公園】 →地図

水車公園の前には、かって前谷津川という小川が流れていました。前谷津川は、赤塚新町2丁目などの水源から水を集め、赤塚・四つ葉・徳丸・高島平を流れ、新河岸川に注ぎ込んでいます。周辺の宅地化にともない昭和59年に暗渠となりました。現在は、その流路の一部が緑道となり、往時の流れを辿ることができます。

水車には、上掛け、胸掛け、一、掛けなどの種類があります。この水車は上掛け水車で水流の落差を利用できる場所に設置する形式です。

水輪の直径は2.7mで、水の落差によってひき臼一つとつき臼二つを動かします。

水車公園の前には、かって前谷津川という小川が流れていました。前谷津川は、赤塚新町2丁目などの水源から水を集め、赤塚・四つ葉・徳丸・高島平を流れ、新河岸川に注ぎ込んでいます。周辺の宅地化にともない昭和59年に暗渠となりました。現在は、その流路の一部が緑道となり、往時の流れを辿ることができます。

水車には、上掛け、胸掛け、一、掛けなどの種類があります。この水車は上掛け水車で水流の落差を利用できる場所に設置する形式です。

水輪の直径は2.7mで、水の落差によってひき臼一つとつき臼二つを動かします。

(水車公園内の掲示物より)

; ; |

|

| 炭焼き窯 | 以前流れていた前谷津川のいわれ |

日本の標準的な炭焼窯

木炭は世界各地で生産され大別すると、中国型、中東型、欧米型(近代的)に分けられる。日本の窯は、中国型で排煙口が窯の奥の底に接した所にある。イランの炭窯は窯の上部にあり炭質も違ってくる。 炭焼の歴史は1000年以上で、その地方に適した炭窯がつくられてきた。形態は様々てあるが、重要なポイントは排煙口の位置と大きさである。煙道の大きさは、樹種によりことなりカシ類を焼く窯は煙道の出口が細く、ナラ類は太い。カシ類はナラ類より炭化しやすいためである。この様に炭窯は地方により多少の差はあるが、ほとんど同じ型式でつくられてきた。

水車公園内の掲示物

前谷津川

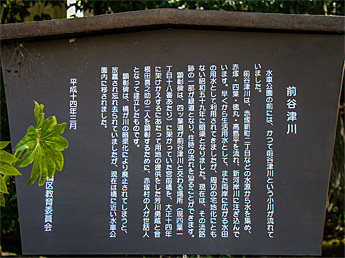

水車公園の前には、かつて前谷津川という小川が流れて いました。前谷津川は、赤塚新町二丁目などの水源から水を集め、 赤塚・四葉・徳丸・高島平を流れ、新河岸川に注ぎ込んで います。早くから生活用水として、また両岸に広がる水田 の用水として利用されてきましたが、周辺の宅地化にとも ない昭和五十九年に暗渠となりました。現在は、その流路 跡の一部が緑道となり、往時の流れを辿ることができます。

顕彰碑は、四ッ葉道が前谷津川と交わる場所(現四葉一 丁目十八番あたり)に架かっていた宮前橋を、大正十四年 に架けかえするにあたって用地の提供をした芳川勇蔵と曾 根田喜之助の二人を顕彰するために、赤塚村の人が世話人 となって建立したものです。

顕彰碑は、橋が川の暗渠化により廃止されてしまうと、 放置され忘れ去られていましたが、現在は橋に近い水車公 園内に移されました。

平成14年3月 板橋区教育委員会