八雲神社 北区岩淵町22-21

【八雲神社施設案内】

八雲神社

北区岩淵町22-21

八雲神社は、岩槻街道の東裏、荒川堤防の南側近くに鎮座します。この神社は、江戸時代に徳川将軍が日光東照宮に参詣する際に利用した日光御成道の第一の宿場として栄えた岩淵宿の鎮守社でした。祭神には須佐之男尊(すさのうのみこと)が祀られています。創建年代は不詳ですが、江戸時代後期に編纂された『新編武蔵国土記稿』には、「牛刀天王社 宿ノ鎮守トス 正光寺持」とあり、これが「テンノウサマ」と親しまれていたことがわかります。また、神仏分離以前には正光寺が別当寺でした。明治6年7月に村社に定められ、それ以来、赤羽八幡神社の兼務社になっています。

境内には、本殿、幣殿・拝殿、神楽殿、末社水神社が配置されています。水神社は舟運業者の信仰を集めた神社です。祠の右側には「寛政十二庚申正月吉日」の年紀が刻まれています。また、勝海舟が荒川で足止めされたときに書いたとされる大幟旗も所蔵します。

現在、本祭りは、末社水神社の祭礼とともに隔年ごとの6月第一土曜・日曜に行われています。この時、氏子たちによって神輿が巡行されます。

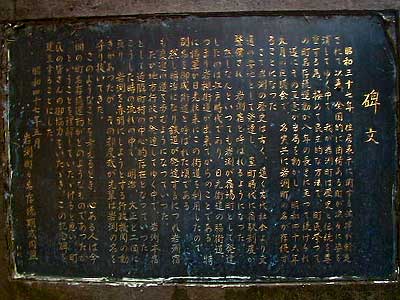

参道の端に「岩渕町 町名存続之碑」があります。昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が公布されると、北区も住居表示の変更を進めました。由緒ある岩渕町の名を守るため、岩淵一丁目の住民は町名存続運動を展開しました。この石碑は、その時の記憶を未来へと刻むものです。

平成19年10月 東京都北区教育委員会

八雲神社

北区岩淵町22-21

八雲神社は、岩槻街道の東裏、荒川堤防の南側近くに鎮座します。この神社は、江戸時代に徳川将軍が日光東照宮に参詣する際に利用した日光御成道の第一の宿場として栄えた岩淵宿の鎮守社でした。祭神には須佐之男尊(すさのうのみこと)が祀られています。創建年代は不詳ですが、江戸時代後期に編纂された『新編武蔵国土記稿』には、「牛刀天王社 宿ノ鎮守トス 正光寺持」とあり、これが「テンノウサマ」と親しまれていたことがわかります。また、神仏分離以前には正光寺が別当寺でした。明治6年7月に村社に定められ、それ以来、赤羽八幡神社の兼務社になっています。

境内には、本殿、幣殿・拝殿、神楽殿、末社水神社が配置されています。水神社は舟運業者の信仰を集めた神社です。祠の右側には「寛政十二庚申正月吉日」の年紀が刻まれています。また、勝海舟が荒川で足止めされたときに書いたとされる大幟旗も所蔵します。

現在、本祭りは、末社水神社の祭礼とともに隔年ごとの6月第一土曜・日曜に行われています。この時、氏子たちによって神輿が巡行されます。

参道の端に「岩渕町 町名存続之碑」があります。昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が公布されると、北区も住居表示の変更を進めました。由緒ある岩渕町の名を守るため、岩淵一丁目の住民は町名存続運動を展開しました。この石碑は、その時の記憶を未来へと刻むものです。

平成19年10月 東京都北区教育委員会

|

一の鳥居に掛かる額束。参道は二の鳥居の先まで長く続きます。境内は静かで人もあまり見かけません。 |

水神宮 末社 |

|

|

【関連事項】

|

|

写真下には五社が合祀されていて、右から白山神社、第六天神社、稲荷神社、武蔵御嶽神社、弁財天神社。 |

|

町名存続之碑昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が公布されると、北区も住居表示の変更を進めました。由緒ある岩渕町の名を守るため、岩淵一丁目の住民は町名存続運動を展開しました。この石碑は、その時の記憶を未来へと刻むものです。 |

|

岩淵の町名が残ったいきさつを書いた碑 |

|

イチョウの大木は上部に落雷があったもよう。今は避雷針を装備している。荒川・新河岸川流域で高い建物もなく落雷の被害は起きそうです。 |